Brasil, 1983. Odysseys e Ataris inundam as prateleiras dos Mappins e Mesblas da vida. A epidemia do videogame se alastra.

Mas ela tinha dado sinais alguns anos antes. O Atari, por exemplo, tinha chegado aos EUA em 1977. E logo começou a chamar a atenção por aqui. Mas arranjar qualquer coisa eletrônica de fora do País era algo complicado. Nossa informática vivia sob a lei da reserva de mercado, política que proibia a entrada no país de componentes estrangeiros, com a intenção de proteger a indústria local.

Para ter um Atari antes de 1983, então, só arranjando alguém que pudesse comprar lá fora – o que não era fácil numa época em que um voo de ida e volta para Miami ou Nova York, na classe econômica, não saía por menos de R$ 15 mil, em valores de hoje.

O fato é que a demanda pelo Atari estava aqui. Latejante. Uma companhia de eletrônicos, então, decidiu surfar na onda com uma artimanha comum na época: a pirateagem. Essa empresa, chamada Sayfi, lançou um clone nacional do Atari em maio de 1983, o Dactari. No mesmo mês, um peso pesado da indústria eletrônica finalmente investia nesse mercado por aqui. Era a Philips. E o console escolhido pela gigante holandesa não foi o Atari, e sim o Odyssey.

O charme dele era seu teclado alfanumérico ultrafino, em forma de membrana, com 49 teclas. Ele não servia para muito mais do que brincar com jogos de matemática ou escrever o nome dos jogadores na tela. Mas que dava inveja em quem não tinha, dava.

Odyssey² ou Videopac (G7000) criado em 1978 pela empresa Magnavox / Philips

Empresa grande, publicidade enorme. Uma das jogadas de marketing era colocar dezenas de consoles em shoppings pro pessoal brincar à vontade. “Ficava aquela fila de crianças esperando pra jogar, ainda que fosse só um pouquinho. Eu esperava só para ver como é que era a tal novidade”, lembra o criador de jogos de tabuleiro Maurício Gibrin.

No começo de agosto, a concorrência esquentaria com a chegada de outro clone do Atari, o Dynavision, da Dynacom. E ferveria no final do mesmo mês com o lançamento mais esperado do ano: o Atari “de verdade”.

A Polyvox, subsidiária da Gradiente, especializada em aparelhos de som, fechou um contrato para fabricar no Brasil o mesmo Atari 2600 Video Computer System que era vendido lá fora. E aí a coisa explodiu. Com uma campanha publicitária avassaladora, o Atari deixou de ser algo só para fanáticos e virou um produto de massa.

Boa parte disso graças a um histórico comercial de TV. Cheio de suspense, num clima todo sombrio, ele dizia: “Um inimigo está chegando. E vai invadir sua casa”. Medo!

“O desafio foi estabelecer qual era a diferença entre o videogame e os brinquedos tradicionais”, diz o publicitário Gabriel Zellmeister, um dos criadores dessa campanha. “Aí transformamos o Atari no maior ‘inimigo’ das crianças. O sucesso da campanha foi estrondoso. Ouvíamos dos diretores da Polyvox que eles tiveram de aumentar drasticamente a linha de produção para dar conta de atender à demanda”, afirma.

Com o bichinho em casa devidamente ligado à TV, começava a fase 2: a busca por mais e mais cartuchos. “Quando comprei o meu, ele veio com um jogo, o Asteroids. Bom, monopolizei a TV por uma semana, a ponto de a minha mãe ficar com medo que eu queimasse a televisão!”, diz o webmaster Cloude Mario da Silva. “Debulhei o Asteroids. Só que aí eu queria mais. E comecei a comprar um jogo por semana. Keystone Kapers, H.E.R.O., Robotank… Eu não parava.”

A fome por jogos se juntou com a vontade de comer da indústria. Como o Atari tinha sido lançado cinco anos antes nos Estados Unidos, já existiam centenas de cartuchos lá fora – contra poucas dezenas aqui. Então empresas nacionais como Canal 3, Digitel, Zirok, Shockvision, Digimax, Imagic, Genus e mais umas vinte começaram a copiar jogos gringos e lançá-los no Brasil – um expediente também conhecido como pirataria, meu caro. A diferença é que a legislação da época liberava esse tipo de coisa para “incentivar” a indústria de eletrônicos verde e amarela. Nada se cria, tudo se copia. “Essa liberação criou um fenômeno único no Brasil. Graças à pirataria oficial, a oferta de jogos era variada e barata. Isso foi fundamental para a expansão desse console por aqui”, diz Gabriel Morato, do canal Game TV.

Também houve outro fenômeno exclusivamente brasileiro: alguns fabricantes começaram a cobrar mais pelos jogos complexos, que usavam cartuchos com 8 quilobytes de memória. Esses games ganharam o apelido de “série ouro”. Os mais simples, de 4k e 2k, formavam a “série prata”. E isso incrementou o mercado paralelo da troca de cartuchos entre amigos. Cloude explica: “Era tudo regulamentado: um série ouro valia dois série prata”. E ai de quem discordasse!

Daí pra frente, outras empresas grandes entraram no jogo e passaram a fazer seus consoles compatíveis com cartuchos de Atari. A CCE saiu com o Supergame, que trazia jogos legais nunca antes lançados por aqui, como Mr. Postman e Bobby Is Going Home. A Dismac apresentou seu VJ 9000. E resolveu traduzir alguns títulos de cartucho. Nisso, Pitfall virou Pantanal e Freeway, BR-101. Pitoresco, não?

Bom, o fato é que, com Pitfall ou Pantanal, Polyvox ou CCE, toda uma geração começava a criar bolhas nos dedos de tanto operar joystick. Tudo aconteceu no Brasil em pouco mais de um ano. Mas a história toda tinha começado muito antes. Muito mesmo. Olha só.

Bem antes disso tudo, na Universidade de Cambridge, Inglaterra em 1952, oestudante de engenharia A.S. Douglas preparava um doutorado sobre a interação entre humanos e computadores. E o resultado é o primeiro videogame da história: um jogo-da-velha que podia ser disputado contra a máquina. O “console” é um computador que, além de ocupar uma sala inteira, usa tubos de mercúrio como memória e câmaras de vácuo como processadores. Bizarro. Mas já é um bom adversário.

Já nos Estados Unidos, no Brookhaven National Laboratories em 1958, o físico nuclear Willy Higinbotham criou uma brincadeira diferente: um jogo de ping-pong virtual. A tela é o visor de um osciloscópio, com 12 centímetros de diâmetro. Tosco? Não: o game era excepcional para as condições da época. Dava para jogar a dois e os movimentos da bolinha eram realistas.

Agora vamos para o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Estados Unidos. O ano é 1961. Steve Russel, um estudante de engenharia, cria o jogo Space Wars (duas naves que atiram uma na outra).

Esses três casos significam uma coisa só: bastava ter um computador por perto para que alguém resolvesse criar algum joguinho. O videogame já tinha nascido. Só faltava dar um jeito de as pessoas o levarem para casa, já que computadores do tamanho de armários não eram “consoles” muito práticos. Aí que entra um homem-chave nessa história toda: o engenheiro elétrico Ralph Baer.

Ralph Baer desenvolveu em 1969, por conta própria, o Magnavox Odyssey, o primeiro console de videogame doméstico. É conhecido como o “pai dos videogames”.

Ele trabalhava com o desenvolvimento de televisores e era apaixonado pela idéia dos jogos eletrônicos. Aí, no meio dos anos 60, ele decidiu juntar as duas coisas. Criou uma versão melhorada daquele jogo de pingue-pongue de 1958 e, mais importante, colocou-o dentro de uma caixinha portátil que podia ser acoplada à TV. Era o primeiro console pra valer da história. Em 1968 ele mostrou um protótipo dessa invenção para várias empresas americanas. Uma tal de Magnavox comprou a idéia. E quatro anos depois a caixa de Baer estreava com o nome de Odyssey (não, não era aquele que você conhece, mas uma versão bem mais jurássica).

O Magnavox Odyssey foi o primeiro videogame da história.

Ele vinha com 12 cartuchos. Bom, não eram bem cartuchos, já que eles não traziam programas gravados. Tratava-se de meras plaquinhas de circuito, que mudavam o sinal que ia para a televisão. Sinais diferentes davam em joguinhos diferentes. Não que mudasse grande coisa entre um e outro. Quase todos afinal consistiam de barrinhas rebatendo bolinhas, não interessava se o jogo era de pingue-pongue ou de hóquei.

Para driblar essas precariedades, a Magnavox arrumou uma solução artesanal: cartões coloridos de plástico translúcido para servir de cenário. Era colar na frente da TV e forçar a imaginação! Mesmo com esse jeito mambembe o primeiro videogame caseiro foi bem. Turbinadas por um comercial que tinha Frank Sinatra como estrela, as vendas de Odyssey bateram em 100 mil unidades até o Natal de 1972.

Mas o grande papel desse primeiro console foi outro: inspirar um certo Nolan Bushnell. Esse engenheiro elétrico de 29 anos tinha ajudado a criar o primeiro fliperama eletrônico (ou arcade) da história, o joguinho de naves Computer Space. Crente no sucesso, a companhia para a qual ele trabalhava fabricou 1 500 unidades. Mas a invenção se mostrou à frente de seu tempo, e a produção acabou encalhada.

Mas o que não faltava ao rapaz era tino para os negócios. Nolan percebeu que aquele pingue-pongue do Odyssey podia render um novo arcade, talvez mais palatável que seu Computer Space. Para desenvolver essa máquina, Nolan decidiu fundar sua própria firma de jogos eletrônicos. O nome dessa empresa, aliás, ele pegou de uma palavra usada no Go, aquele jogo japonês de tabuleiro. Era uma palavra usada para indicar que o adversário está sem saída – que nem no “xeque” do xadrez: Atari.

Nolan Bushnell em 2014

Bushnell lançou seu novo arcade logo em 1972. Era um jogo idêntico ao ping-pong do Odyssey, mas com um nome mais sonoro: Pong. Desta vez os freqüentadores dos fliperamas se renderam. O jogo em que duas barras rebatem uma bolinha virou mania. E Nolan vendeu 10 mil máquinas em menos de um ano. Isso encorajou o rapaz a lançar dois anos depois uma versão caseira do arcade, o Home Pong. Transformado em console, o jogo vendeu 150 mil unidades.

Com o estouro do Pong, Nolan ganhou a atenção dos grandes investidores. E em 1976 a Warner lhe deu US$ 28 milhões pelo controle da Atari. Ele comprou uma mansão e, de quebra, ficou com o cargo de presidente do conselho da empresa. A obsessão da Warner era criar um produto dez vezes melhor que o Pong ou o Odyssey, quer dizer: algo capaz de vender dez vezes mais que os dois. Depois de um ano de trabalho e US$ 100 milhões em investimentos esse “algo” saía do forno. Era o nosso Atari VCS (Video Computer System), primeiro console caseiro com poder de processamento comparável ao de um computador, com jogos ágeis, gráficos coloridos e imagens com um grau pelo menos aceitável de realismo.

Foi uma pancada no Odyssey. Mas a Magnavox reagiu rapidinho: um ano depois do nascimento do concorrente, lançou a segunda versão do seu console: o Odyssey 2 – esse é o que chegou ao Brasil em 1983, com o “2” devidamente expurgado, já que o “1” nunca fora vendido por aqui.

No seu primeiro ano, o Atari vendeu 250 mil unidades. Nada mal. Mas o boom mesmo só viria no ano seguinte. Foi quando a Atari adaptou um jogo que tinha sido febre nos fliperamas: o Space Invaders. Graças aos alienígenas do joguinho, as vendas saltaram para 2 milhões de unidades. E o faturamento com o Atari chegou a US$ 415 milhões. Só as receitas do console naquele ano foram responsáveis por um terço do lucro do grupo Warner. E a Atari abocanhava o título de empresa que mais tinha crescido em menos tempo na história dos Estados Unidos!

Tudo ia bem para a empresa. Mas os grandes responsáveis pela grana, que eram os programadores dos jogos, não levavam quase nada. Para sentir o drama, saiba que Rick Mauer, o criador de Space Invaders, ganhou só US$ 11 mil com seu blockbuster, enquanto a companhia lucrou centenas de milhões às custas dele. O resultado de palhaçadas que nem essa não podia ser outro: boa parte dos melhores programadores da Atari abandonaram o barco e resolveram montar suas próprias empresas de criação de jogos.

E quem ganhou com essa história, no fim das contas, fomos nós. Sim! Um desses grupos de programadores fundou uma certa companhia chamada Activision. Loucos para superar a Atari, criaram obras-primas como Pitfall, River Raid e Enduro e passaram a vender os cartuchos por conta própria.

A Atari tentou impedir na Justiça que outras empresas fizessem cartuchos compatíveis com seu console. Não conseguiu. Mas foi bom pra ela no fim das contas. Muito bom: com os superjogos da Activision no mercado, as vendas do Atari foram dobrando a cada ano: 4 milhões em 1981; 8 milhões em 1982. Uma beleza.

E a vida não ia bem só para o nosso herói. Afinal, ele já tinha ganho um concorrente à altura: o Intellivision, da Mattel.

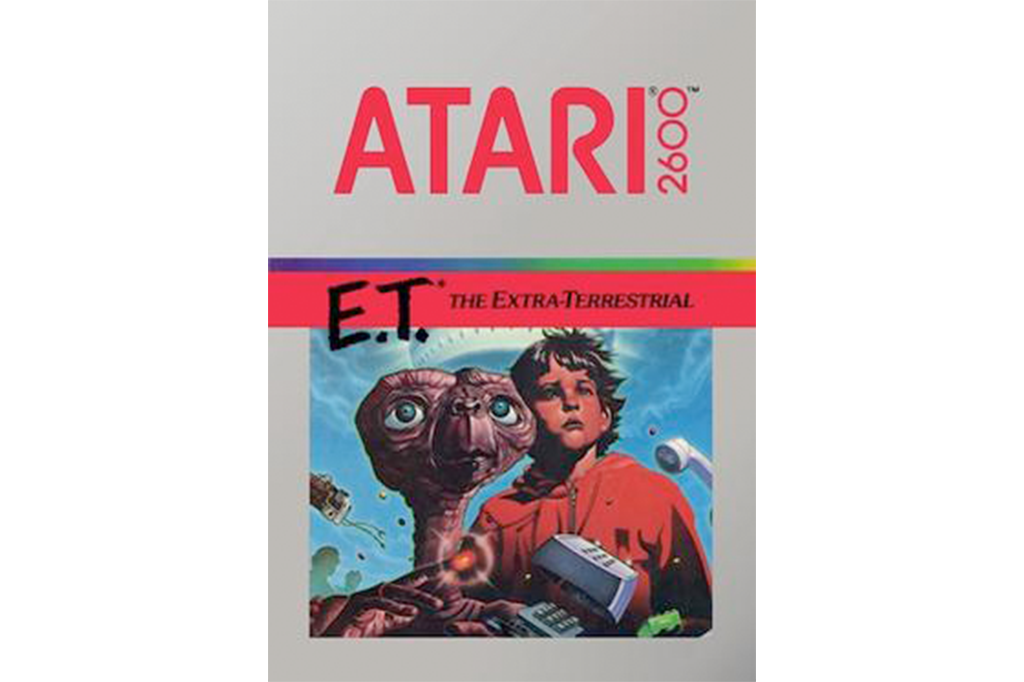

Era o primeiro videogame com qualidade equivalente à do console de Bushnell. Em jogos complexos, os gráficos eram nitidamente superiores, já que o novo console tinha um processador mais veloz. Lançado em 1980 com um preço 30% mais alto que o do Atari, ele venderia 2 milhões de cópias até 1982. E nesse mesmo ano o Atari ainda levaria outra bomba. Mais um videogame top entrava na briga: o Colecovision. Com uma capacidade de processamento melhor que a do Atari e a do Intellivision ele venderia 500 mil unidades até o Natal. Só naquele ano, a indústria do videogame registraria um faturamento recorde de US$ 5 bilhões. Isso gerou uma onda de investimentos sem precedentes. A Atari, ameaçada pela concorrência, jogou pesado no marketing: comprou os direitos de imagem de E.T. – O Extraterrestre, para fazer um jogo baseado no filme. Crente de que a coisa venderia que nem cerveja no Carnaval, fabricou 5 milhões de cartuchos. Era o começo do fim.

Era o primeiro videogame com qualidade equivalente à do console de Bushnell. Em jogos complexos, os gráficos eram nitidamente superiores, já que o novo console tinha um processador mais veloz. Lançado em 1980 com um preço 30% mais alto que o do Atari, ele venderia 2 milhões de cópias até 1982. E nesse mesmo ano o Atari ainda levaria outra bomba. Mais um videogame top entrava na briga: o Colecovision. Com uma capacidade de processamento melhor que a do Atari e a do Intellivision ele venderia 500 mil unidades até o Natal. Só naquele ano, a indústria do videogame registraria um faturamento recorde de US$ 5 bilhões. Isso gerou uma onda de investimentos sem precedentes. A Atari, ameaçada pela concorrência, jogou pesado no marketing: comprou os direitos de imagem de E.T. – O Extraterrestre, para fazer um jogo baseado no filme. Crente de que a coisa venderia que nem cerveja no Carnaval, fabricou 5 milhões de cartuchos. Era o começo do fim.

Com o excesso de empresas fazendo jogos para Atari, os mais fracos foram saindo do negócio. Para salvar o que desse, essas empresas passaram a vender os jogos a preço de pinga. Enquanto o preço típico de um cartucho em 1982 era de US$ 35, no ano seguinte tinha caído para US$ 5. A essa altura não tinha mais cristão que aceitasse pagar caro num joguinho. E a Atari não teve escolha. Valia mais a pena jogar os 5 milhões de cartuchos de E.T. no lixo do que gastar dinheiro para distribuí-los. E foi isso mesmo que ela fez: enterrou os E.T.s num aterro sanitário do Novo México.

Equipe de arqueólogos de videogames desenterrou os cartuchos no aterro em 2014, 30 anos depois.

Os preços baixos dos cartuchos impedia o lançamento de novos títulos. Os games começaram a parecer maçantes. Chegaram os jogos para computador, que tinham muito mais recursos. E o interesse peles videogames gorou. Em 1983, a Atari registraria perdas de US$ 536 milhões. Depois de ver suas ações caírem de US$ 60 para US$ 20, a Warner vendeu a marca Atari ao investidor americano Jack Tramiel. E em 1984 ele parou de fazer videogames para fabricar PCs de baixo custo. No mesmo ano, Mattel, Magnavox e Coleco abandonaram o negócio dos consoles. Um crash total.

Era o fim de toda uma indústria nos Estados Unidos. Enquanto isso, uma novidade sem precedentes chegava ao Brasil: o videogame. Enquanto o Atari definhava nos EUA, o Japão já vivia no futuro. A Nintendo lançou o revolucionário Famicom (Family Computer) no Japão ainda em 1983. Ou seja, enquanto o Atari mal tinha chegado ao Brasil, os japoneses já brincavam com um console da geração seguinte.

Depois de vender 2,5 milhões de unidades no Oriente, o Famicom aportou nos EUA e foi batizado de NES – Nintendo Entertainment System. E em 1987 virava sinônimo de console. O “Nintendinho” só chegou ao Brasil em 1989, e junto com seu maior concorrente, o Master System, da também nipônica Sega. Nos anos 90 a luta foi para a arena dos 16 bits, videogames com o dobro da capacidade de processamento dos antecessores. A Sega veio com seu Mega Drive, que chegou por aqui em 1990. Mas isso é assunto para outro post.